Ad esempio la costruzione delle

piramidi, secondo alcuni studiosi, avveniva sommergendo nella sabbia

l’edificio mano a mano che la costruzione saliva.

Ad esempio la costruzione delle

piramidi, secondo alcuni studiosi, avveniva sommergendo nella sabbia

l’edificio mano a mano che la costruzione saliva.

L’ascensore oggi: dati relativi al mercato europeo

Ascensori installati in Europa

Impianti nuovi installati all’anno

Tipi di utilizzo per l’ascensore oleodinamico

Caratteristiche dell’oleodinamico

Tipi di motore per gli impianti ad argano

Controlli elettronici della velocità

Altre tipologie di ascensori ad argano

Ascensori per persone o per merci

Automatica normale - universale

Ascensore ad argano agganciato *

Carico di rottura minimo di una fune *

Catena elettrica delle sicurezze *

Contatto con distacco obbligato

Contatto con distacco obbligato non permanente

Contatto con distacco obbligato permanente

Contatto con ponte asportabile

Contattore del motore del freno

Elevatore - ascensore o montacarichi

Elevatore con catena di appoggio

Elettromagnete per comando pattino retrattile

Locale delle pulegge di rinvio *

Montacarichi ad argano agganciato

Paracadute a presa istantanea *

Paracadute a presa istantanea con effetto ammortizzato *

Paracadute a presa progressiva *

Porta automatica di piano o di cabina

Porta motorizzata di piano o di cabina

Superficie utile della cabina *

Questo documento è stato redatto per fornire ai dipendenti della A.R., una base informativa circa l’oggetto del nostro lavoro, cioè l’ascensore.

IL libercolo si suddivide in tre parti: brevi accenni storici,

descrizione delle principali tipologie d'impianto e definizioni

dell’ascensore.

Gli accenni storici sono una corsa nei secoli per dimostrare come già dai primi momenti della storia, l’uomo sentì il bisogno di risolvere i problemi di sollevamento verticale.

Le tipologie più frequenti negli ascensori, sono descritte in base alle caratteristiche salienti ed in base agli utilizzi tipici che ogni sistema prevede.

Nell’ultima sezione sono elencati un certo numero di componenti che costituiscono l’ascensore. Una sorta di dizionario dell’ascensore che, trae spunto dalla terminologia utilizzata nella norma EN/81.

Si aggiunge inoltre un breve riepilogo delle normative attualmente in vigore.

Walter Rupini

Del presente documento è vietata la copia e la distribuzione senza consenso della A.R. S.r.l. - Trieste

Quali sono le origini dell’ascensore?

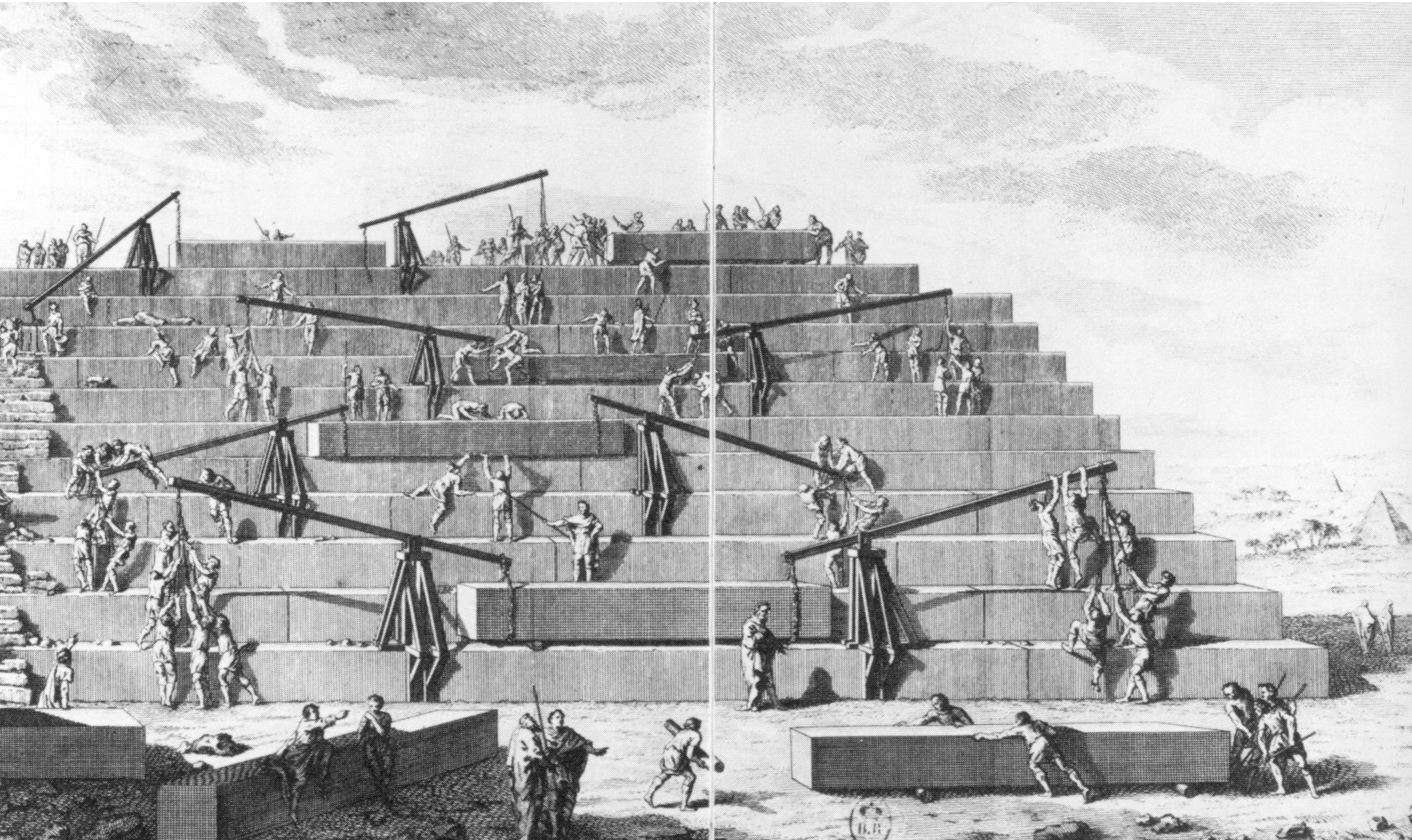

Se consideriamo i sistemi di sollevamento verticale come montacarichi e simili, è ovvio che già nell’antichità, la costruzione di edifici come le piramidi, i templi, ecc. richiedeva la soluzione di complessi problemi di sollevamento verticale di carichi.

Ad esempio la costruzione delle

piramidi, secondo alcuni studiosi, avveniva sommergendo nella sabbia

l’edificio mano a mano che la costruzione saliva.

Ad esempio la costruzione delle

piramidi, secondo alcuni studiosi, avveniva sommergendo nella sabbia

l’edificio mano a mano che la costruzione saliva.

Cioè, per far scorrere i blocchi della costruzione, sarebbero stati costruiti dei piani inclinati lunghi chilometri. Ma tale metodo potrebbe essere poco attendibile vista l’enormità dei volumi di sabbia da muovere.

Lo storico greco Erodoto riferisce di ponteggi in legno utilizzati pel sollevamento degli elementi in pietra. Purtroppo non è definita chiaramente la metodologia, ovvero le macchine impiegate allo scopo.

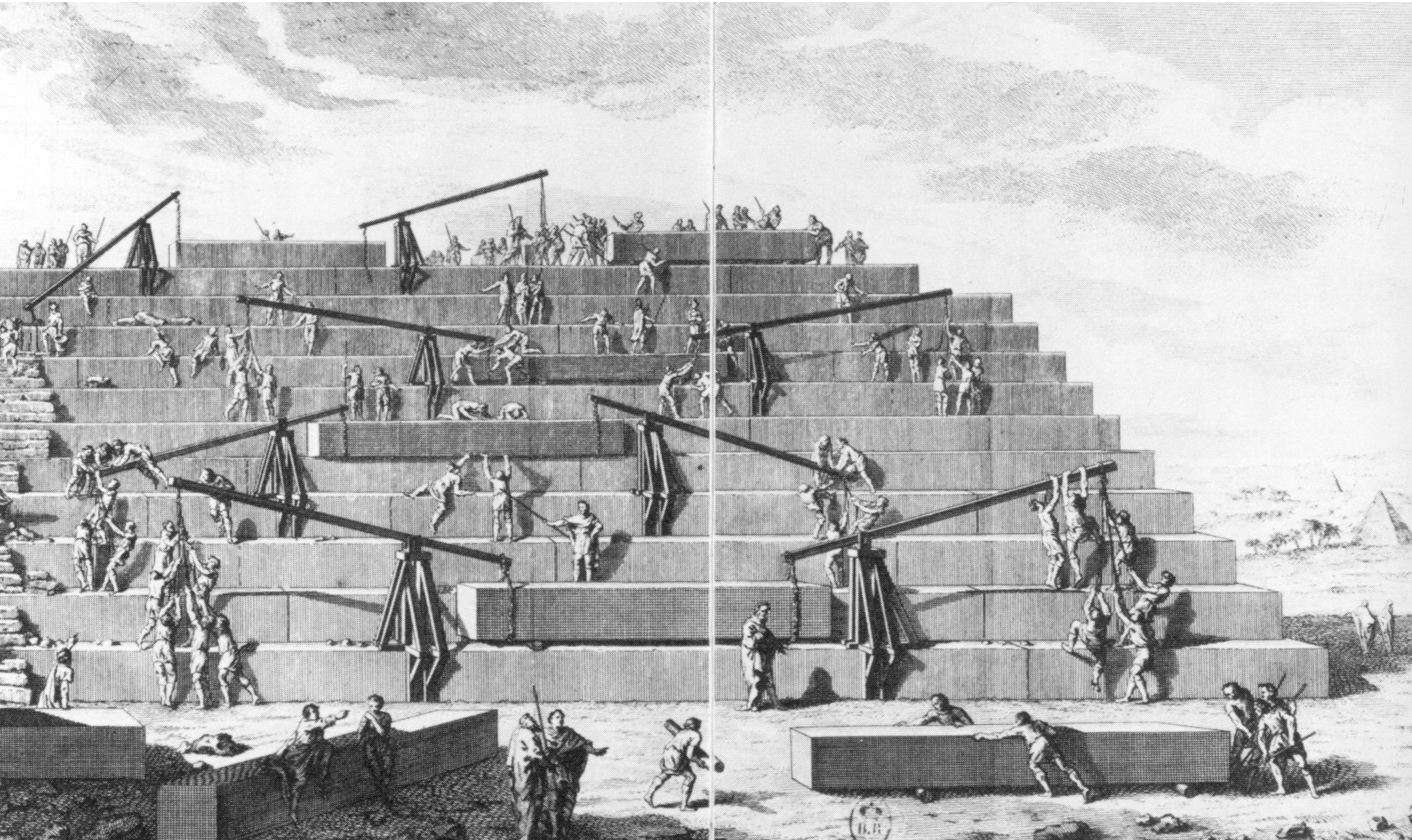

Greci

GreciIn Grecia per costruire i templi e dunque sollevare gli elementi delle colonne e tutto il materiale da costruzione pesante, venivano impiegate, oltre alle carrucole semplici, dei sistemi con contrappesi caricati a sabbia. Ovvero in cima ad una impalcatura, una carrucola permetteva di sollevare il carico controbilanciato da un contrappeso caricato gradatamente, fino a che per sbilanciamento smuoveva il carico.

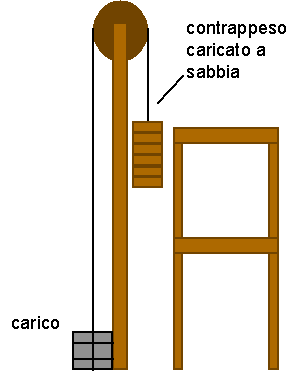

I romani idearono degli elevatori posti sotto l’arena del Colosseo per creare particolari effetti durante gli spettacoli. Gladiatori ed animali comparivano al pubblico “emergendo” dalla terra. Potrebbero essere questi i primi ascensori per persone, di tipo “scenico” ovvero teatrali.

Sembra che anche nel palazzo di Nerone nel 50 d.C. ca. ci fossero tre dispositivi di sollevamento.

Nel medioevo non ci sono nuovi sistemi di sollevamento; sono state però introdotte delle migliorie ai verricelli, cioè ai dispositivi che dotati di pignone, potevano muovere solo alternativamente in un senso e quindi si evitava l'accidentale caduta del carico qualora si perdesse il controllo del tamburo su cui veniva avvolta al fune di trazione.

Nelle miniere venivano costruiti dei sistemi di sollevamento per i carichi e per i lavoratori.

Forse il primo ascensore per persone veramente funzionale al trasporto delle persone e cioè uso ad un trasporto verticale in un edificio e non indotto da esigenze “sceniche”, è la sedia elevatrice installata nella residenza di Papa Leone X nel 1515.

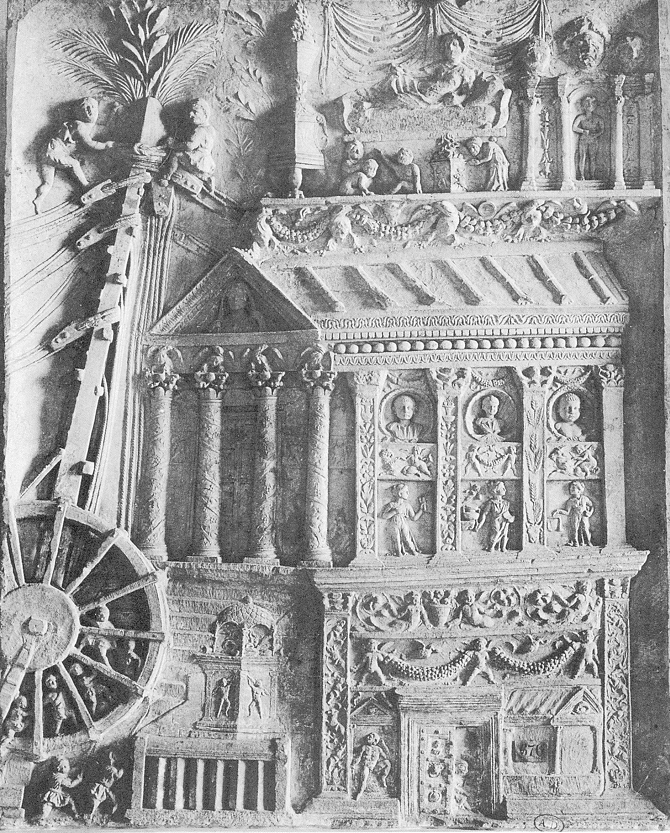

Col rinascimento, grande impulso ebbe l’edilizia, molti palazzi e chiese sono stati costruiti ed ovviamente molti dispositivi sono stati ideati soprattutto per la movimentazione dei carichi durante la costruzione.

Nel 1854 all’esposizione mondiale di New York, Elisha Otis presentò un dispositivo di sicurezza contro la caduta accidentale della cabina.In pratica da questo momento comincia la vera storia dell’ascensore e lo sviluppo di questo sistema di trasporto.

I primi ascensori moderni, sono la conseguenza di una urbanizzazione sempre maggiore e dell'esigenza di aumentare l’altezza degli edifici. Si può notare nella fotografia precedente, che rappresenta il dispositivo presentato all’esposizione di New York, come i primi impianti ascensore, erano di tipo idraulico. Un cilindro comandato dall’acqua in pressione di una rete di alimentazione idrica, muoveva la cabina. Le pressioni di esercizio erano molto basse per questo i cilindri impiegati erano di diametri importanti. Generalmente la trazione avveniva indirettamente tramite delle funi, anche con rapporti di demoltiplicazione ben superiori quelli oggi in uso che sono generalmente di 2:1 o al massimo di 4:1. Le regolazioni per il movimento della cabina erano tutte a mano con dei “rubinetti”.

Dopo l’invenzione del paracadute (cioè del dispositivo contro la caduta della cabina), era possibile trasportare le persone su tratte sempre più alte. (senza troppi patemi per i passeggeri)

Nel 1857 in un grande magazzino di New York viene installato un ascensore a vapore.

Le altezze maggiori si conquistano nel 1931 con i 381 m. dell’Empire State Building.

Nel 1970 nelle torri gemelle del World Trade Center, vengono raggiunti i 411 m e 110 piani. (purtroppo l’11 settembre del 2001 le Twin Towers sono state abbattute dallo scellerato attacco terroristico di fanatici islamici)

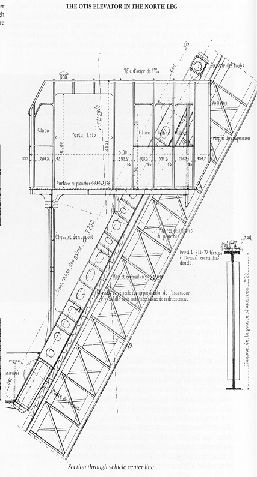

ifel

ifelNella torre Eifel inaugurata nel 1889 in occasione dell'esposizione Universale di Parigi, c’erano cinque ascensori idraulici.

Tra questi c’era anche un impianto con cabina panoramica doppia, della capacità di 75 persone. Conducevano l’ascensore un manovratore, mentre un addetto era incaricato dell’apertura delle porte. L’ascensore saliva in diagonale fino a 300 m di altezza e rimase in servizio per 83 anni.

La soluzione di più livelli di carico in cabina qui adottata, è impiegata ancor oggi negli ascensori per grattacieli, infatti in tali impianti il servizio non è relativo al trasporto verticale da un piano definito ad un altro bensì ad esempio, di spostamento verticale tra una entrata principale al piano terra e un punto centrale del edificio (p.e. 50° piano) da cui si diramano altri impianti che servono invece piani definiti come tradizione.

Nei primi ascensori, un manovratore all’interno della cabina aspettava la chiamata a voce, praticamente si gridava dai piani “ascensore”.

Successivamente nel tempo, la segnalazione di lampadine avvertiva delle chiamate ai piani. Il movimento veniva pilotato in cabina dal manovratore con una leva.

Con l’introduzione di sistemi automatici di controllo, è la fine dei “boys” cioè dei conduttori in cabina addetti a muovere l’ascensore. Il quadro elettrico di manovra ha soppiantato questa “importante” figura professionale.

Infatti è del 1924 il primo ascensore con la possibilità di fermarsi da solo per mezzo di un controllo automatico. I comandi sono dati da pulsanti cioè dal pannello in cabina e posto ai piani, chiamato bottoniera.

Nel 1937 viene introdotto il primo ascensore a prenotazione che può cioè raccogliere le chiamate ai piani durante il percorso in movimento della cabina.

Negli anni ‘50 diventano di uso comune gli ascensori dotati di porte automatiche, muniti di dispositivi di protezione a fotocellula.

Quali numeri esprime attualmente il settore dell’ascensore?

I dati di seguito riportati sono relativi al mercato europeo, aggiornati al 2000.

Sono circa 3.400.000 gli impianti installati in Europa, con una concentrazione del 70% in Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia e Spagna. La quota di incremento annuo dei nuovi impianti si aggira in media sulle 90.000. unità.

Il giro d’affari complessivo, nell’intera Europa occidentale, ò stimato in circa 8 miliardi di dollari e include l’installazione di nuovi ascensori, la produzione di componenti ed accessori e la fornitura di servizi.

Gran parte di tale cifra va attribuita (6,5 mil $ ) alla fornitura di componenti, accessori ed ai servizi di manutenzione.

Austria - 105.000

Belgio -120.000

Danimarca - 75.000

Finlandia - 42.000

Francia - 470.000

Germania - 630.000

Grecia - 105.000

Gran Bretagna – Irlanda - 420.000

Italia - 650.000

Norvegia - 42.000

Olanda - 160.000

Portogallo - 160.000

Spagna - 370.000

Svezia - 75.000

Svizzera - 105.000

Francia - 14.000

Germania - 15.000

Gran Bretagna ed Irlanda - 6.000

Italia - 15.000

Portogallo - 6.000

Spagna - 12.000

Gli ascensori vengono generalmente definiti:

in base al sistema di trazione,

del tipo di carico trasportato,

della capacità di carico cioè capienza e portata,

infine, vengono distinti in base al tipo di manovra e portata.

Cioè più specificatamente significa che:

Definisce il metodo applicato per muovere la cabina. Gli ascensori sono perlopiù di tipo oleodinamico o ad argano e poco usati sono anche di tipo a cremagliera.

Specifica a cosa sono adibiti: al trasporto di persone o di merci. (da un punto di vista normativo non esiste grande distinzione tra ascensore per cose o persone)

La portata cioè la massa utile trasportata ed il numero delle persone ammissibili per il tipo d’impianto. Tali valori sono in relazione alla superficie della cabina.

Il tipo di manovra specifica quale controllo viene applicato al movimento della cabina attraverso il quadro elettrico. (il termine deriva dal manovrare cioè condurre la cabina come era nei primi impianti con un addetto a tale compito)

Sono ancora chiamati idraulici, in ricordo dei primi impianti ad acqua, gli ascensori la cui spinta avviene tramite un fluido in pressione, generalmente olio minerale. Per questo sarebbe più corretto chiamarli ascensori oleodinamici.

Gli impianti oleodinamici sono costituiti da un gruppo motore-pompa generalmente immerso nell’olio, che spinge il fluido in un pistone trasmettendo così il moto in salita alla cabina. In discesa la cabina scende per gravità per apertura delle valvole della centralina.

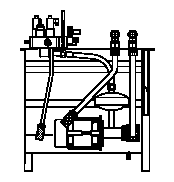

La centralina oleodinamica è composta dal

gruppo motore-pompa, posto in basso nel serbatoio, che spinge l’olio

al distributore (in alto a sinistra). Dal distributore, cioè

dal gruppo delle valvole che regola il flusso dell’olio, parte

il tubo di mandata (in acciaio o flessibile in gomma).

La centralina oleodinamica è composta dal

gruppo motore-pompa, posto in basso nel serbatoio, che spinge l’olio

al distributore (in alto a sinistra). Dal distributore, cioè

dal gruppo delle valvole che regola il flusso dell’olio, parte

il tubo di mandata (in acciaio o flessibile in gomma).

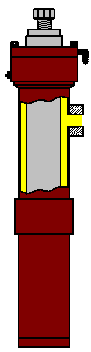

La

cabina viene spinta dal pistone, nella figura del tipo più

semplice ad un sfilante, dall’olio in pressione. All’imbocco

dell’entrata dell’olio è collocata una valvola di

caduta che interrompe il flusso in uscita dell’olio qualora

oltrepassi un certo limite.

La

cabina viene spinta dal pistone, nella figura del tipo più

semplice ad un sfilante, dall’olio in pressione. All’imbocco

dell’entrata dell’olio è collocata una valvola di

caduta che interrompe il flusso in uscita dell’olio qualora

oltrepassi un certo limite.

L’impianto oleodinamico, poggiando i carichi sul cilindro e quindi sul fondo fossa, non necessita di un vano portante e questo è un vantaggio rispetto agli impianti ad argano.

In particolar modo nelle case vecchie, cioè non strutturate per l’ascensore, gli oleodinamici trovano un naturale utilizzo, dato che tutto il peso si scarica a terra non sollecitando le pareti della casa.

Il collegamento, tra motore (nel locale macchina) e il pistone (nel vano ascensore), avviene tramite un tubo di mandata dell’olio.

Ciò permette di avere i due locali anche distanti alcuni metri.

(gli impianti a fune devono avere il locale macchina adiacente o generalmente in alto)

Gli impianti oleodinamici attualmente in Italia rappresentano ca. l’60% del mercato totale. Nei paesi più evoluti essi rappresentano la fetta più consistente del mercato totale.

Gli ascensori oleodinamici si dividono in vari tipi a seconda di come agisce ed è sistemato il cilindro:

con pistone diretto centrale,

con pistone diretto laterale,

con pistone indiretto in taglia

la A.R. propone anche un pistone diretto laterale guidato.

con pistoni a più stadi, cioè pistoni telescopici.

Il sistema è definito in taglia, quando la cabina è mossa indirettamente tramite delle funi. Il cilindro, posto sopra un pilastro di sostegno poggiante alla fossa, agisce su una carrucola sulla sommità dello stelo.

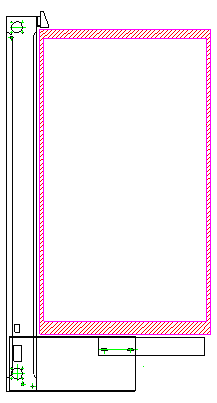

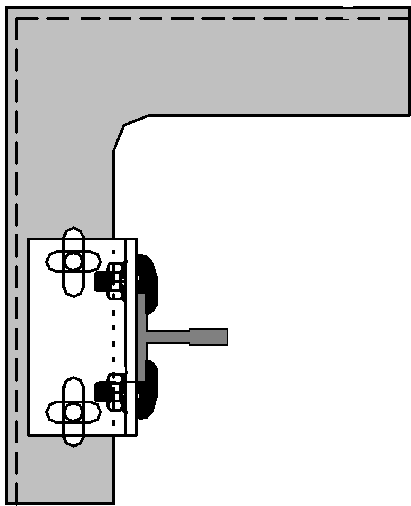

Nell’illustrazione è rappresentata una tipica pianta di vano di un ascensore oleodinamico con pistone a trazione indiretta laterale tipo 2:1, con porte di cabina e di piano ad apertura telescopica laterale. Il pistone è posto lateralmente alla cabina tra le guide.

Dalla puleggia le funi sono, da un lato vincolate ad un punto fisso del vano ed all’altro alla cabina.

Dunque la cabina si muove ad una velocità doppia rispetto al cilindro.

Questa soluzione è la più diffusa in quanto adatta alla maggior parte dei casi.

iretto

centrale

iretto

centraleE’ la soluzione idealmente più semplice, in quanto la cabina viene sospinta da un cilindro posto centralmente sotto la cabina.

E’ ovviamente necessario per l’alloggiamento del cilindro avere un spazio sotto la cabina superiore a quello della corsa dell’ascensore.

E’ dunque necessario praticare una trivellazione per porre il cilindro in opera,

per questo motivo, anche se concettualmente l’ascensore con trazione a pistone diretto centrale è il più semplice,

la trivellazione non è sempre altrettanto semplice ed economica.

iretto

laterale

iretto

lateraleQuando il dislivello da superare non è particolarmente elevato,

è pratico utilizzare il sistema di trazione con pistone diretto laterale.

E’ la soluzione più economica e funzionale ma ha il limite della corsa.

La corsa non può superare generalmente le due fermate.

I l

cilindro richiudendosi in due o tre sfilanti, occupa da chiuso uno

spazio inferiore rispetto ai cilindri ad unico sfilante.

l

cilindro richiudendosi in due o tre sfilanti, occupa da chiuso uno

spazio inferiore rispetto ai cilindri ad unico sfilante.

Dunque l’alloggiamento del cilindro pone meno problemi e viene usato in alternativa ai cilindri ad un unico stadio.

E’ anche possibile usare pistoni telescopici posti affianco alla cabina in alternativa ai sistemi in taglia, dunque non sono necessari le funi per la taglia e rispettivamente accessori come l’arcatina ed il dispositivo paracadute contro la rottura delle funi.

Ma il pistone telescopico è di maggior costo ed è quindi necessario valutare i vantaggi e svantaggi di tale soluzione.

In

figura un pistone telescopico a due sfilanti a sincronizzazione

oleodinamica. Si tratta di dispositivi piuttosto complessi: l’olio

entra nella prima camera in giallo che, spingendo il primo stantuffo,

comprime l’olio in azzurro che spinge il secondo stadio del

cilindro. Un sistema di guarnizioni interne permette tale

funzionamento mentre delle valvole, avviate nella posizione di

extra-corsa del cilindro, permettono di risincronizzare gli stadi che

eventualmente si sono sfasati.

In

figura un pistone telescopico a due sfilanti a sincronizzazione

oleodinamica. Si tratta di dispositivi piuttosto complessi: l’olio

entra nella prima camera in giallo che, spingendo il primo stantuffo,

comprime l’olio in azzurro che spinge il secondo stadio del

cilindro. Un sistema di guarnizioni interne permette tale

funzionamento mentre delle valvole, avviate nella posizione di

extra-corsa del cilindro, permettono di risincronizzare gli stadi che

eventualmente si sono sfasati.

I pistoni telescopici sono sostanzialmente di due tipi, a sincronizzazione oleodinamica e a sincronizzazione meccanica. Nel primo caso gli steli si muovono contemporaneamente per mezzo di un sistema interno oleodinamico, nel secondo caso la sincronizzazione degli steli avviene a mezzo di catene, funi o cinghie esterne al pistone.

Il pistone a sincronizzazione meccanica appare

rovesciato rispetto ad un pistone tradizionale, infatti lo stelo più

sottile è quello su cui appoggia il pistone in basso, mentre

la cabina è fissata in alto. Lla sincronizzazione avviene per

mezzo di catene o funi esterne. L’olio riempie interamente

tutto il cilindro per tutta la sua altezza.

Il pistone a sincronizzazione meccanica appare

rovesciato rispetto ad un pistone tradizionale, infatti lo stelo più

sottile è quello su cui appoggia il pistone in basso, mentre

la cabina è fissata in alto. Lla sincronizzazione avviene per

mezzo di catene o funi esterne. L’olio riempie interamente

tutto il cilindro per tutta la sua altezza.

Soprattutto

per gli ascensori montacarichi di grossa portata vengono impiegati

sistemi a due (rappresentato in figura) o più cilindri. Questi

impianti vengono molto spesso realizzati con pistoni telescopici a

catene.

Soprattutto

per gli ascensori montacarichi di grossa portata vengono impiegati

sistemi a due (rappresentato in figura) o più cilindri. Questi

impianti vengono molto spesso realizzati con pistoni telescopici a

catene.

Sono chiamati elettrici o a fune gli ascensori ad argano; che a sua volta si distinguono in:

ad argano agganciato, quando la macchina ha un tamburo su cui viene avvolto il cavo di trazione;

oppure ad argano a frizione quando la macchina ha una puleggia di trazione e la fune appoggiata ha, ad una estremità la cabina ed all’altra un contrappeso.

Inoltre, a seconda del motore si definiscono ad una o due velocità.

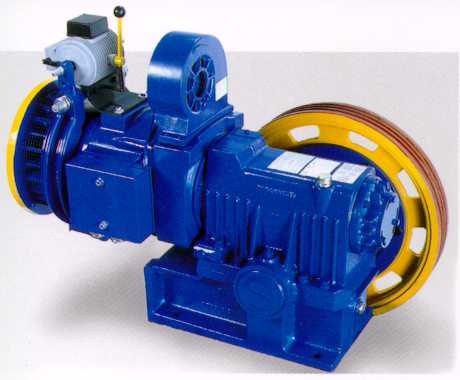

Gruppo

motore-argano, si distinguono: in alto a sinistra l’elettromagnete

del freno con la leva per l’apertura delle ganasce che

stringono bloccandolo il volano sottostante, in alto al centro il

ventilatore sopra il motore ed a destra il riduttore appoggiato al

basamento, dietro in giallo c’è la puleggia di trazione.

Gruppo

motore-argano, si distinguono: in alto a sinistra l’elettromagnete

del freno con la leva per l’apertura delle ganasce che

stringono bloccandolo il volano sottostante, in alto al centro il

ventilatore sopra il motore ed a destra il riduttore appoggiato al

basamento, dietro in giallo c’è la puleggia di trazione.

Gli ascensori ad argano sono generalmente impiegati negli edifici con corse superiori ai 15, 20 metri, dove l’utilizzo dell’impianto oleodinamico è antieconomico o impossibile.

Generalmente la macchina si trova, per praticità in alto verticalmente sopra la cabina.

Sono gli impianti che permettono le velocità maggiori.

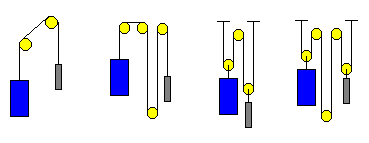

Nello

schema sono rappresentate alcune soluzioni tipiche per impianti a

fune con: argano in alto trazione 1:1, argano in basso con pulegge di

rinvio in alto, argano in alto con riduzione a puleggia 1:2, la

stessa riduzione ma con argano in basso.

Nello

schema sono rappresentate alcune soluzioni tipiche per impianti a

fune con: argano in alto trazione 1:1, argano in basso con pulegge di

rinvio in alto, argano in alto con riduzione a puleggia 1:2, la

stessa riduzione ma con argano in basso.

Gli impianti ad argano hanno generalmente dei motori in corrente alternata e le tipologie che distinguono i vari sistemi sono:

motori ad una velocità, di concezione semplice e di basse prestazioni;

impianti a due velocità, un motore con doppio avvolgimento ad esempio 4/16 poli permette il rallentamento della cabina in arrivo al piano.

Sono inoltre utilizzati normalmente per grossi impianti ad alta velocità e dunque corse generalmente elevate,

i motori in corrente continua la cui regolazione della tensione permette di controllare accuratamente accelerazioni e decelerazioni della cabina.

L’introduzione dell’elettronica ha permesso regolazioni più evolute che si aggiungono e spesso sostituiscono i sistemi in corrente continua.

Tali dispositivi elettronici, agendo sulle correnti di entrata nel motore, sulle tensioni e sulla frequenza permettono di ottenere delle accelerazioni e decelerazioni progressive.

I sistemi tipo ACVV permettono di controllare la tensione e la corrente di entrata nel motore, permettendo la regolazione continua della velocità.

Nei sistemi denominati VVVF la velocità del motore viene controllata attraverso la variazione della frequenza elettrica ed il controllo dei parametri di tensione e corrente; ciò permette di ottenere un controllo sofisticato della velocità cioè nelle fasi di arrivo e partenza.

L’attuale Direttiva europea sugli ascensori detta le linee di definizione di un ascensore e la responsabilità del costruttore sul prodotto. Il rispetto delle norme di riferimento in materia, ad esempio della serie EN81/… permette al costruttore di produrre impianti con un elevato livello di sicurezza in conformità alle regole di buona tecnica. Tuttavia è facoltà dei costruttori di studiare e produrre impianti che presentano degli aspetti innovativi non previsti dalla norma ma che soddisfano i requisiti di sicurezza dalla stessa previsti.

Per questo, oltre agli ascensori elettrici ad argano appena descritti, si stanno affermando in questi ultimi anni altre tipologie d’impianto, dove ad esempio il motore è appeso tra le guide oppure è inserito in una posizione tra il locale macchina e il vano di corsa. Ciò per ridurre gli ingombri derivati dall’utilizzo di un locale macchina dedicato e di esclusiva pertinenza della macchina ascensore.

Tali sistemi citati ad esempio, sono ovviamente difformi da quanto le norme prevedono in quanto non esiste appunto il locale macchina. E’ auspicabile che le modifiche anche sostanziali ad un prodotto che una serie di norme ha permesso divenisse molto sicuro quale è l’ascensore, siano sempre la conseguenza di un processo di modernizzazione e non invece di operazioni commerciali. Peraltro una norma non può ostacolare il futuro, escludendo l’impiego di nuove tecnologie e materiali.

Ogni motore elettrico, al suo avvio, richiede una corrente detta di spunto maggiore della corrente nominale, cioè di quella che il motore consuma a regime.

Gli impianti a fune e quelli oleodinamici anche da questo punto di vista hanno caratteristiche diverse.

Infatti, in un impianto oleodinamico il motore non pompa immediatamente l’olio al cilindro (che viene mandato in ricircolo nel serbatoio) e dunque il motore parte con un assorbimento di circa 3 volte la corrente nominale.

Questo non avviene negli ascensori ad argano perché il motore parte già con tutti i carichi collegati cioè cabina e contrappeso.

Ciò comporta correnti di spunto di ca. 7 e più volte la corrente nominale.

Bisogna però considerare che un impianto ad argano, rispetto ad un sistema oleodinamico, necessita di un motore meno potente dato che il carico della cabina è controbilanciato dal contrappeso. Inoltre i sistemi di controllo elettronico VVVF ad inverter descritti nel precedente paragrafo permettono di regolare le correnti di spunto del motore in modo molto accurato.

Dunque rispetto agli impianti a fune l’impianto oleodinamico è più conveniente da un punto di vista energetico tranne quando:

la corsa è vicina a quella limite di utilizzo dei pistoni,

l'ascensore ad argano è dotato di sistemi di controllo elettronico della velocità che riducono le correnti al motore.

Sono quegli impianti che scorrono su un piano non perfettamente verticale, generalmente seguendo il declivio di una collina.

Sono di solito ascensori panoramici senza vano di chiusura.

La trazione è quasi sempre ad argano.

Sono impianti con una o più pareti di cabina trasparenti, spesso senza vano di chiusura ed in tale caso sono dunque esposti alle intemperie.

L’impianto elettrico deve essere di conseguenza stagno.

Spesso sono impianti rappresentativi e di grandi prestazioni, curati dal punto di vista estetico in modo particolare; è da notare infatti che sono visibili sia dall’utente in cabina com’è per tutti gli ascensori, ma anche esternamente per cui necessitano di una vera e propria carrozzeria.

L ’ascensore

“Panoramalift” in figura, è un impianto ideato e

prodotto dalla A.R. E’ un impianto particolarmente studiato per

essere installato nelle case vecchie addossato all’esterno del

vano scale.

’ascensore

“Panoramalift” in figura, è un impianto ideato e

prodotto dalla A.R. E’ un impianto particolarmente studiato per

essere installato nelle case vecchie addossato all’esterno del

vano scale.

Rispetto alla filosofia degli ascensori panoramici “americani” di grande effetto, in questi ascensori si è data maggiore importanza alla funzionalità pura di poter disporre di un ascensore.

La normativa in vigore non distingue tra gli impianti per il trasporto di persone o di merci, infatti tutti e due infatti sono comunque accessibili alle persone.

La distinzione in sostanza chiarisce l’utilizzo ed evidenzia l’eventuale grado di finitura.

Il montacarichi come definizione è un impianto ad uso esclusivo del trasporto di sole cose, per questo non è accessibile alle persone in quanto la cabina è necessariamente non più anta di 1,2 m e dunque troppo bassa per permetterne l’accesso. La cabina può essere anche più alta quando divisa al suo interno da frammezzi che la rendono a più piani. (di altezza max. 1,2 m).

E’ invece un ascensore per cose il comunemente detto montacarichi accessibile anche alle persone.

Molto importante nella classificazione di un ascensore, è la definizione del tipo di manovra, cioè della logica impostata per il quadro di manovra ovvero come la cabina viene pilotata lungo il percorso.

Il quadro di manovra può essere elettrico a relè, generalmente usato per impianti semplici, oppure elettronico in questo caso la logica è gestita da componenti statici e, soltanto alcuni circuiti di potenza o di sicurezza sono comandati da teleruttori (detti anche contattori) e da relais.

La manovra universale a pulsanti, anche definita automatica normale, è il più semplice controllo del movimento della cabina.

Prevede normalmente l’utilizzo di quadri a relais, in quanto la logica di controllo di una singola cabina senza prenotazione è molto semplice.

La cabina viene mossa dal primo pulsante premuto in cabina o dal piano.

L’ascensore al piano ha una bottoniera con: un pulsante di chiamata, una gemma luminosa rossa di occupato e, se le porte sono a battente cioè non automatiche, una gemma verde indica la presenza della cabina al piano.

E’ la manovra universale a pulsanti, adattata ad una coppia di impianti. Infatti, due impianti installati in prossimità avrebbero le bottoniere ai piani indipendenti ma, per evitare che vengano chiamati tutti e due gli impianti, spesso da una unica persona, si applica una bottoniera in comune ai due ascensori.

La manovra duplo consente di indirizzare ad uno solo dei due impianti la chiamata effettuata da uno specifico piano, ciò con ovvio risparmio sui consumi elettrici e di usura degli impianti. L’altra cabina rimarrà libera, pronta per essere utilizzata alla prima chiamata, da un comando impartito dagli altri piani o dall’interno della cabina stessa.

La manovra collettiva, permette di memorizzare tutti i comandi effettuati indifferentemente dalla cabina che dai piani. La cabina durante il suo percorso accetta fermandosi ai piani, tutte le prenotazioni raccolte. La bottoniera ai piani ha generalmente un unico pulsante di chiamata e una gemma che si illumina per indicare l’avvenuta prenotazione.

Tale manovra si definisce più precisamente collettiva selettiva in discesa quando permette di raccogliere le chiamate in cabina e quelle esterne durante la marcia in discesa.

La logica della prenotazione in discesa parte dal presupposto che il traffico è generalmente in salita dal piano terra agli altri piani e dagli stessi in discesa verso il piano terra. Pertanto avviene che in discesa vengono accettate le prenotazioni fermando la cabina ai piani impegnati. Ai piani le bottoniere sono con un unico pulsante con freccia in basso (tranne che al piano terra con freccia in su) e una gemma che si illumina per indicare l’avvenuta prenotazione.

La manovra collettiva selettiva con prenotazione in salita e discesa permette di raccogliere le prenotazioni sia in salita che in discesa. Pertanto il quadro di manovra è in grado di memorizzare le prenotazioni e muovere la cabina secondo una logica di direzione. Ai piani le bottoniere hanno due pulsanti uno per scendere e l’altro per salire ed ovviamente ai piani estremi i pulsanti sono singoli essendo unica la direzione per la prenotazione.

I pulsanti si illuminano per l’avvenuta prenotazione e ai piani è una segnalazione di direzione di marcia della cabina indica agli utenti quando entrare nella cabina senza andare a spasso.

Duplex, triplex, ecc. sono termini che definiscono l’accoppiamento della manovra di due o più ascensori.

Si applica ad ascensori generalmente

affiancati, e permette di gestire in modo logico gli impianti, a d

esempio, effettuando una chiamata da un piano, la cabina più

vicina sarà quella mossa.

d

esempio, effettuando una chiamata da un piano, la cabina più

vicina sarà quella mossa.

Ciò viene gestito dai quadri di manovra accoppiati opportunamente e predisposti per una manovra duplex - triplex ecc. Ai piani una bottoniera unica (o più bottoniere comunque collegate insieme in parallelo) permette la chiamata dell’impianto. La bottoniera ha due pulsanti per la prenotazione in salita ed in discesa (tranne che ovviamente ai piani estremi).

Il sistema è generalmente programmabile con funzioni che aumentano la funzionalità degli impianti ad esempio:

in modo che una cabina libera sia sempre disponibile ad un piano prioritario, (generalmente coincidente con il piano d’ingresso) oppure le cabine quando libere, vengono disposte automaticamente lungo i piani per velocizzare la disponibilità a qualsiasi piano di chiamata.

In questo capitolo viene proposto una breve dizionario dell’ascensore.

Le definizioni di seguito indicate sono tratte dalla normativa europea EN-81 (contrassegnate da un asterisco *), integrate con alcune terminologie del DPR 1457, cioè la vecchia legislazione italiana e da alcune definizioni di uso comune.

Alcuni termini sembrano un po’ ermetici perché, più che di uso comune, sono di carattere normativo. Il fatto che sia stata nominata una commissione europea per l’interpretazione ed adozione delle terminologie è indicativo.

L’ordine adottato è alfabetico. La definizione “ufficiale” è spesso integrata con una spiegazione.

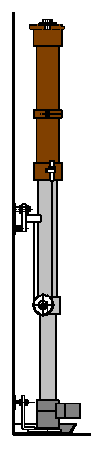

L’illustrazione

rappresenta un vano tipo di ascensore a fune con argano in alto si

distinguono: - in alto il locale macchina con argano-motore e quadro

di manovra - il vano di corsa nel quale sono contenute la cabina, le

guide, il contrappeso, ecc - le porte di piano (p.e. in alto

automatica ed in basso a battente) -in basso la fossa con gli

ammortizzatori appoggiati al pavimento.

L’illustrazione

rappresenta un vano tipo di ascensore a fune con argano in alto si

distinguono: - in alto il locale macchina con argano-motore e quadro

di manovra - il vano di corsa nel quale sono contenute la cabina, le

guide, il contrappeso, ecc - le porte di piano (p.e. in alto

automatica ed in basso a battente) -in basso la fossa con gli

ammortizzatori appoggiati al pavimento.

Nella

figura è rappresentata una sezione di un vano di corsa di un

ascensore oleodinamico: sono contrassegnati in alto lo spazio

denominato testata cioè quello compreso tra il pavimento

dell’ultimo piano ed il soffitto, la corsa cioè lo

spazio che percorre la cabina, la fossa cioè lo spazio sotto

la cabina dal pavimento del piano più basso.

Nella

figura è rappresentata una sezione di un vano di corsa di un

ascensore oleodinamico: sono contrassegnati in alto lo spazio

denominato testata cioè quello compreso tra il pavimento

dell’ultimo piano ed il soffitto, la corsa cioè lo

spazio che percorre la cabina, la fossa cioè lo spazio sotto

la cabina dal pavimento del piano più basso.

E l’elemento costituente un arresto deformabile in extracorsa e che comporta un sistema di frenatura a fluido o a molla (o altro dispositivo analogo).

La cabina ha in fondo al suo percorso in basso degli arresti, generalmente delle molle che ammortizzano l’appoggio o la caduta.

Ad ammortizzatori completamente compressi, rimane uno spazio libero di sicurezza per l’addetto alla manutenzione sotto la cabina (per ogni evenienza).

Vedi intelaiatura.

Apparecchio elevatore con installazione fissa che serve piani definiti, comprendente una cabina, le cui dimensioni e costituzione permettono in modo evidente l’accesso alle persone, che si sposta, almeno parzialmente, tra guide verticali o la cui inclinazione è minore di 15° rispetto alla verticale.

Ascensore mosso elettricamente, la cui cabina è sospesa a mezzo di funi o catene.

E’ l’ascensore tradizionale con una macchina costituita da un motore elettrico accoppiato generalmente ad un riduttore che, agendo su una puleggia di trazione, solleva per mezzo delle funi la cabina.

Ascensore destinato principalmente al trasporto di merci che sono generalmente accompagnate da persone.

montacarichi è una definizione che intende la cabina inaccessibile alle persone;

perché sia inaccessibile le altezze libere in cabina non devono essere superiori a 1,2 m.

Ascensore le cui funi sono trascinate per aderenza nelle gole della puleggia motrice della macchina.

E’ la tipologia più tradizionale dell’ascensore: l’argano attraverso una puleggia muove i carichi ad essa sospesi cioè, ad una estremità delle funi la cabina e all’altra estremità il contrappeso.

Ascensore con sospensione mediante catene o mediante funi non trascinate per aderenza.

Generalmente macchine con un tamburo su cui si avvolge la fune di trazione.

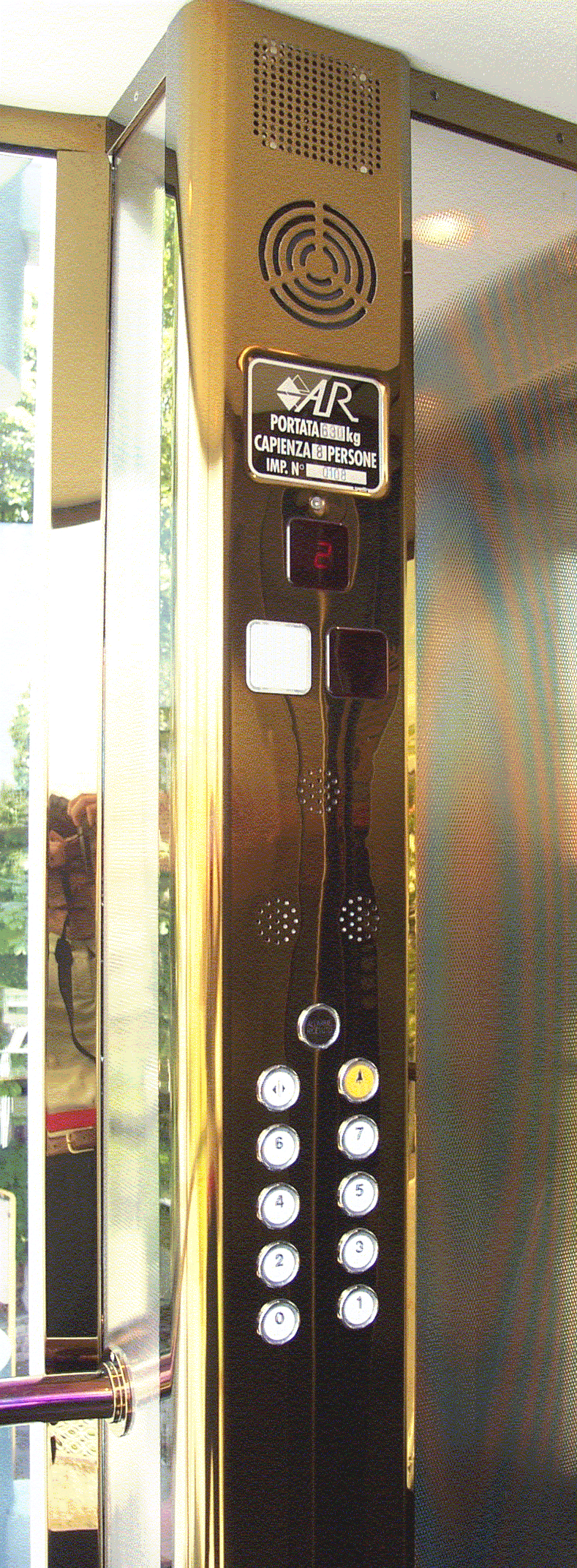

E’ il modulo in cui sono posti i pulsanti per comandare dalla cabina o dai piani l’ascensore.

Nell’illustrazione

un modulo bottoniera a colonna: si distinguono oltre ai pulsanti, le

finestre per i display con le segnalazioni di direzione e posizione

della cabina.

Nell’illustrazione

un modulo bottoniera a colonna: si distinguono oltre ai pulsanti, le

finestre per i display con le segnalazioni di direzione e posizione

della cabina.

E’

posta sul tetto della cabina per manovrare tramite pulsanti il

movimento in manutenzione.

E’

posta sul tetto della cabina per manovrare tramite pulsanti il

movimento in manutenzione.

…vedi staffa guida

Elemento dell’ascensore o del montacarichi destinato a ricevere le persone e/o le cose da trasportare.

Nella

normativa ascensori viene definito che la cabina deve essere

completamente chiusa da pareti robuste e non infiammabili. E’

generalmente costruita in metallo.

Nella

normativa ascensori viene definito che la cabina deve essere

completamente chiusa da pareti robuste e non infiammabili. E’

generalmente costruita in metallo.

In pratica per l’utente è la parte visibile dell’ascensore, quella che conosce, sceglie e ricorda.

La portata della cabina è in relazione alla superficie, cioè al numero di persone che possono essere contenute (vedi superficie della cabina).

Prodotto del quadrato del diametro della fune (in mmq) per la resistenza nominale a trazione dei fili (in N/mmq) e per il coefficiente proprio corrispondente al tipo di fune (ISO 2532=UNI8680)

Il carico di rottura effettivo ottenuto alla prova di rottura di un campione di fune seguendo un metodo definito deve essere almeno uguale al carico di rottura minimo.

L’insieme dei dispositivi elettrici di sicurezza collegati in serie.

Cavo con conduttori flessibili destinato a collegare gli apparecchi elettrici della cabina, o eventualmente del contrappeso, con quelli esterni.

Contatto che viene aperto per impedire il movimento della cabina in condizioni di pericolo.

Contatto che viene aperto per azione di un organo meccanico rigido che allontana un elemento conduttore facente parte del circuito.

Il termine distacco obbligato chiarisce il fatto che si tratta di un contatto che viene aperto, cioè interrotto il circuito elettrico, per mezzo di una azione meccanica a cui consegue in modo certo un cambio delle stato elettrico. Si pensi ad una porta di piano controllata da un contatto a distacco obbligato: nel caso la porta sia chiusa il circuito elettrico che controlla la catena delle sicurezze ha continuità e dunque la cabina può muoversi, non appena la porta viene aperta il circuito elettrico è interrotto e la cabina si ferma (vedi anche contatto con ponte asportabile).

Contatto mantenuto aperto per azione della gravità, o di molla di compressione, o di entrambe.

Contatto mantenuto aperto per azione continua di un organo rigido.

Contatto che viene aperto per asportazione di un elemento conduttore facente parte del circuito.

E’ generalmente un contatto formato da un elemento fisso e una parte mobile a forcella ad esempio poste rispettivamente sul telaio di una porta e sull’anta, il circuito elettrico è chiuso a porta chiusa e viene interrotto dall’apertura.

Dispositivo elettromagnetico che, in condizioni di riposo, mantiene aperto il circuito di alimentazione del motore, del freno.

Il contattore è anche chiamato teleruttore; come il relé, il contattore è un “interruttore” teleguidato ma di maggior potenza.

Massa che assicura l’aderenza.

Cioè sulla puleggia di trazione dell’argano per aderenza.

Distanza fra i due piani estremi serviti dall’ascensore.

E’ la corsa che fa la cabina.

L’altezza totale del vano di corsa è composta ancora dagli spazi della testata e della fossa.

La testata si calcola dal piano di calpestio dell’ultimo piano fino al soffitto.

La fossa invece è dal punto più in basso del vano fino alla soglia del piano più basso.

Impianto di sollevamento fisso, avente cabina mobile fra più guide verticali o leggermente inclinate, adibito al trasporto di persone o cose, fra due o più piani.

E’ una definizione leggermente diversa da quella europea che distingue differentemente i montacarichi dagli ascensori per persone o cose.

Elevatore avente cabina sostenuta da catene portanti, con sistema cinematico che permette il movimento unidirezionale delle catene anche quando la cabina è alla estremità della corsa, in modo che la cabina non possa oltrepassare i piani estremi.

E’

posto sulla cabina per comandare l’apertura delle serrature

delle porte di piano a battente. La serratura della porta ha una leva

con rotella che viene mossa, al piano servito, dall’elettromagnete

per mezzo di un pattino.

E’

posto sulla cabina per comandare l’apertura delle serrature

delle porte di piano a battente. La serratura della porta ha una leva

con rotella che viene mossa, al piano servito, dall’elettromagnete

per mezzo di un pattino.

Le porte di piano non possono venir aperte in assenza della cabina al piano (eccetto che con una chiave di emergenza) e di un comando specifico che ne consenta l’apertura; quando la cabina è giunta ad un piano e le porte devono essere aperte per permettere il transito delle persone, viene appunto azionato il pattino retrattile che sblocca la serratura della porta al piano corrispondente. Nel caso le porte di cabina siano automatiche, generalmente sarà lo stesso movimento dell’anta di cabina che muove la serratura di piano senza la necessità di un elettromagnete.

Parte del vano di corsa situato sotto il livello del piano più basso servito dalla cabina.

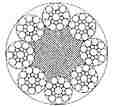

Le

funi per mezzo delle quali viene trasmesso il movimento alla cabina

sono in acciaio, formate da più trefoli generalmente avvolti

attorno ad una anima tessile. Nel disegno è rappresentata una

fune composta da 8 trefoli da 19 fili, pertanto il numero dei fili

elementari di acciaio è di 152. In alternativa è spesso

impiegata la fune da 114 fili più resistente ma anche meno

flessibile.

Le

funi per mezzo delle quali viene trasmesso il movimento alla cabina

sono in acciaio, formate da più trefoli generalmente avvolti

attorno ad una anima tessile. Nel disegno è rappresentata una

fune composta da 8 trefoli da 19 fili, pertanto il numero dei fili

elementari di acciaio è di 152. In alternativa è spesso

impiegata la fune da 114 fili più resistente ma anche meno

flessibile.

Fune ausiliaria collegata alla cabina e al contrappeso destinata ad azionare il paracadute in caso di rottura della sospensione.

E’ una fune di piccolo diametro che muove, trascinata dalla cabina, un dispositivo meccanico di controllo della velocità, il “limitatore di velocità”.

Oltrepassato un valore tarato di velocità il dispositivo si inceppa, bloccando la fune che a sua volta aziona il paracadute posto sotto la cabina, provocandone l’arresto bloccata sulle guide.

Protezione costituita da una parte verticale liscia a filo della soglia di piano e di cabina e al di sotto di essa.

Organi che assicurano la guida dell'intelaiatura della cabina e del contrappeso, se esiste.

Le rotaie parafrasando il sistema ferroviario.

Incastellatura metallica che sostiene la cabina alla quale sono fissati gli organi di sospensione.

Questa incastellatura può far parte integrante della cabina stessa.

L’intelaiatura è la, comunemente nota, arcata di cabina.

Nel

disegno un’intelaiatura di un ascensore oleodinamico, la cabina

è appoggiata a sbalzo sulla mensola ed in alto è

fissata con una staffa. Le guide scorrono lungo i montanti

dell’arcata attraverso i pattini (nel caso di forma circolare).

Nel

disegno un’intelaiatura di un ascensore oleodinamico, la cabina

è appoggiata a sbalzo sulla mensola ed in alto è

fissata con una staffa. Le guide scorrono lungo i montanti

dell’arcata attraverso i pattini (nel caso di forma circolare).

Dispositivo che comanda l’arresto del macchinario e se necessario provoca la presa del paracadute, al di sopra di una velocità di taratura prestabilita.

Il

sistema è generalmente costituito dal limitatore di velocità

dal quale scende una fune, tesa in fossa da una massa detta anche

tenditore. La fune del limitatore è vincolata alla cabina

tramite dei leverismi che in caso di arresto del limitatore (per

eccesso di velocità), aziona i blocchi paracadute posti sulla

cabina, arrestandone l’eventuale aumento di velocità.

L’anello della fune del tenditore, si chiude dal tenditore in

basso risalendo al limitatore. (vedi paracadute)

Il

sistema è generalmente costituito dal limitatore di velocità

dal quale scende una fune, tesa in fossa da una massa detta anche

tenditore. La fune del limitatore è vincolata alla cabina

tramite dei leverismi che in caso di arresto del limitatore (per

eccesso di velocità), aziona i blocchi paracadute posti sulla

cabina, arrestandone l’eventuale aumento di velocità.

L’anello della fune del tenditore, si chiude dal tenditore in

basso risalendo al limitatore. (vedi paracadute)

Insieme dei cablaggi elettrici presenti nel vano di corsa, che collegano i pulsanti ai piani, contatti di vano ed altri dispositivi con il quadro elettrico.

Operazione che permette di migliorare la precisione di fermata della cabina al livello di piani.

Locale dove si trovano la/e macchina (e) e/o le relative apparecchiature.

Nell’illustrazione

è rappresentato un tipico locale del macchinario di un

ascensore ad argano. Si distinguono sulla parete il quadro di

manovra, in basso il limitatore di velocità, al centro

l’argano con il motore appoggiati su un telaio dotato

di una puleggia di deviazione.

Nell’illustrazione

è rappresentato un tipico locale del macchinario di un

ascensore ad argano. Si distinguono sulla parete il quadro di

manovra, in basso il limitatore di velocità, al centro

l’argano con il motore appoggiati su un telaio dotato

di una puleggia di deviazione.

Locale senza macchinario, ove si trovano le pulegge ed eventualmente il/i limitatore/i di velocità e le apparecchiature elettriche.

Complesso degli organi motori che assicurano il movimento e l’arresto dell’ascensore.

Manovra manuale od elettrica per spostare la cabina al fine di prestare soccorso ai passeggeri dall’esterno del vano di corsa.

Massa che permette di risparmiare energia, bilanciando tutta la massa della cabina o parte di essa.

Vedi contrappeso.

Apparecchio elevatore con installazione fissa, che serve piani definiti che ha una cabina inaccessibile alle persone, per le sue dimensioni e costruzione, che si sposta almeno parzialmente, lungo guide verticali o la cui inclinazione è minore di 15° rispetto alla verticale. Per soddisfare alle condizioni di inaccessibilità, le dimensioni massime della cabina devono essere non maggiori di: a) superficie 1 mq - b) profondità 1 mq - c) altezza libera 1,2 m.

Montacarichi le cui funi sono trascinate per aderenza nelle gole della puleggia motrice della macchina.

Montacarichi con sospensione mediante catene o le cui funi non sono trascinate per aderenza.

Ascensore la cui cabina è dimensionata per il trasporto di autovetture.

E’ il dispositivo, generalmente posto sul tetto di cabina che

muove le porte della cabina. Attraverso un abbinamento meccanico può

muovere anche le porte di piano. E’ composto da un sistema di

sospensione delle porte e da un motore che lo differenza dalle

sospensioni di piano (guide, carrelli, ecc.) che né sono

comunemente prive.

E’ il dispositivo, generalmente posto sul tetto di cabina che

muove le porte della cabina. Attraverso un abbinamento meccanico può

muovere anche le porte di piano. E’ composto da un sistema di

sospensione delle porte e da un motore che lo differenza dalle

sospensioni di piano (guide, carrelli, ecc.) che né sono

comunemente prive.

Dispositivo meccanico destinato a fermare e mantenere la cabina o il contrappeso sulle guide nel caso di eccesso di velocità in discesa o di rottura degli organi di sospensione.

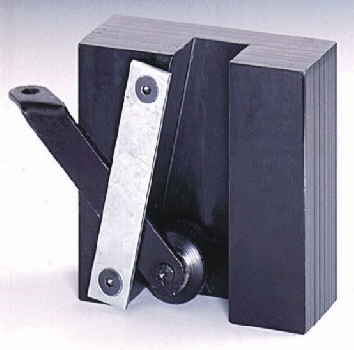

Nell’immagine

un blocco paracadute a presa istantanea. La guida scorre nella

scanalatura del blocco affianco ad rullo zigrinato che, in caso

d’intervento del paracadute, viene fatto salire lungo la rampa

fino a sbattere contro la guida dunque bloccando il movimento della

cabina.

Nell’immagine

un blocco paracadute a presa istantanea. La guida scorre nella

scanalatura del blocco affianco ad rullo zigrinato che, in caso

d’intervento del paracadute, viene fatto salire lungo la rampa

fino a sbattere contro la guida dunque bloccando il movimento della

cabina.

Paracadute in cui la presa sulle guide si effettua con bloccaggio pressoché immediato.

Paracadute la cui intera azione di presa sulle guide si effettua con bloccaggio pressoché immediato, ma la reazione sulla cabina, sul contrappeso o sulla massa di bilanciamento risulta limitato dalla presenza di un sistema ammortizzante intermedio.

Paracadute la cui presa si effettua per frenatura sulle guide e per il quale sono state prese delle precauzioni per limitare a un valore ammissibile l’azione sulla cabina o sul contrappeso.

Negli impianti veloci per evitare che la presa del paracadute “raccorci” gli eventuali passeggeri si adottano i paracadute a presa progressiva cioè ammortizzata.

Questo effetto si ottiene o tramite ad una presa controllata e progressiva sui ceppi o tramite a veri e propri ammortizzatori accoppiati ai dispositivi.

Persona trasportata da un ascensore.

…vedi portapattino

Porta motorizzata che può essere chiusa senza l’azione continua dell’utente, per esempio senza l’azione continua su un pulsante.

Le porte di cabina sono mosse da un operatore cioè dall’insieme composto dal motore, un gruppo di trasmissione del movimento e dalle guide a cui sono sospese le ante delle porte.

Ai piani le porte escludono in assenza della cabina l’accesso al vano. Le ante porta sono agganciate alle sospensioni di piano e il movimento delle stesse viene trasmesso dall’operatore di cabina.

Porta di chiusura di un accesso di cabina che permette, per motivi di soccorso, il passaggio di persone dalla cabina all’esterno del vano attraverso una porta di soccorso, o dalla cabina in una cabina adiacente attraverso una porta di emergenza di quest’ultima.

Porta di chiusura di un’apertura in una parete del vano di corsa che permette il passaggio nel vano di corsa per l'ispezione di apparecchiature in esso disposte.

Porta di chiusura di un’apertura in una parete del vano di corsa che permette il passaggio da e nella cabina attraverso un porta di emergenza.

Porta mossa per esempio a mezzo di motori elettrici o attuatori idraulici o pneumatici.

Carico per il quale l’impianto è stato costruito e per il quale il fornitore garantisce un funzionamento normale.

La portata è ovviamente non solo determinata dalle persone ma anche dai carichi eventualmente trasportabili in cabina.

E’ necessario anche considerare, ad esempio negli ascensori per cose, il carico di eventuali mezzi adibiti alle operazioni di carico della cabina come carrelli elevatori.

Dispositivo posto sull’arcata (…intelaiatura) che monta i pattini guida. La cabina scorre nel vano (vedi vano) lungo le guide per mezzo dei pattini o di rulli o ruote di scorrimento.

E’

il dispositivo elettrico che comanda l’ascensore dal locale

macchina. Nella foto è rappresentato un quadro elettronico con

logica a microprocessore (la cui scheda è in basso a destra)

per ascensore ad argano comandato da inverter (VVVF) (componente in

alto a sinistra).

E’

il dispositivo elettrico che comanda l’ascensore dal locale

macchina. Nella foto è rappresentato un quadro elettronico con

logica a microprocessore (la cui scheda è in basso a destra)

per ascensore ad argano comandato da inverter (VVVF) (componente in

alto a sinistra).

Operazione che permette, dopo la fermata, di portare la cabina a livello del piano durante le operazioni di carico e di scarico, se necessario, con correzioni successive.

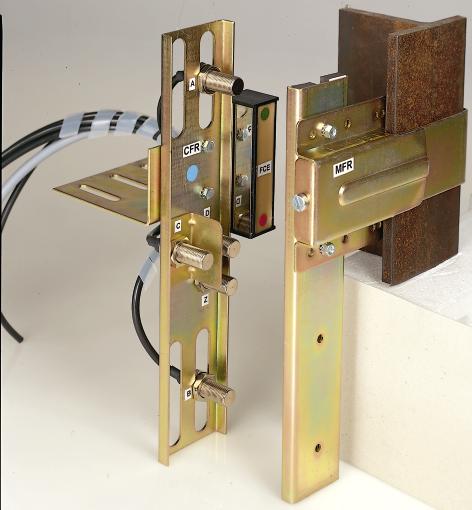

Ai piano e sulla cabina

sono installati dei dispositivi che rilevano e trasmettono la

posizione della cabina al quadro di manovra. Nella

foto di esempio, si notano due staffe di cui quella a destra è

fissa al piano e porta dei magneti, mentre quella a sinistra con dei

contatti magnetici e fissata sulla cabina e attraverso il cavo

flessibile trasmette i segnali del passaggio in prossimità dei

magneti.

Ai piano e sulla cabina

sono installati dei dispositivi che rilevano e trasmettono la

posizione della cabina al quadro di manovra. Nella

foto di esempio, si notano due staffe di cui quella a destra è

fissa al piano e porta dei magneti, mentre quella a sinistra con dei

contatti magnetici e fissata sulla cabina e attraverso il cavo

flessibile trasmette i segnali del passaggio in prossimità dei

magneti.

![]() E’ nel caso delle porte automatiche il dispositivo che supporta

le porte di piano. E’ formato da un piastrone a cui viene

fissato al vano, dalle guide dove scorrono su ruote i carrelli e da

un sistema di trascinamento sincrono delle ante quando la porta è

formata da più pannelli. Una serratura meccanica impedisce

l’apertura della porta, mentre un contatto di sicurezza ad essa

abbinato (generalmente a ponte asportabile) controlla lo stato della

porta.

E’ nel caso delle porte automatiche il dispositivo che supporta

le porte di piano. E’ formato da un piastrone a cui viene

fissato al vano, dalle guide dove scorrono su ruote i carrelli e da

un sistema di trascinamento sincrono delle ante quando la porta è

formata da più pannelli. Una serratura meccanica impedisce

l’apertura della porta, mentre un contatto di sicurezza ad essa

abbinato (generalmente a ponte asportabile) controlla lo stato della

porta.

Sportello di chiusura di un’apertura di una parete del vano di corsa che permette l’ispezione dall’esterno di apparecchiature in esso installate.

Superficie della cabina, misurata a 1 m dal pavimento, senza tenere conto di eventuali sbarre di appoggio, che può essere occupata da passeggeri e cose durante il funzionamento dell’ascensore.

superficie della cabina).

Nella tabella successiva sono riportati i valori della relazione tra portata e superficie di cabina per gli ascensori per persone.

|

Portata (massa) |

|

|

Kg |

m² |

|

100 (1) |

0,37 |

|

180 (2) |

0,58 |

|

225 |

0,70 |

|

300 |

0,90 |

|

375 |

1,10 |

|

400 |

1,17 |

|

450 |

1,30 |

|

525 |

1,45 |

|

600 |

1,60 |

|

630 |

1,66 |

|

675 |

1,75 |

|

750 |

1,90 |

|

800 |

2,00 |

|

825 |

2,05 |

|

900 |

2,20 |

|

975 |

2,35 |

|

1000 |

2,40 |

|

1050 |

2,50 |

|

1125 |

2,65 |

|

1200 |

2,80 |

|

1250 |

2,9 |

|

1275 |

2,95 |

|

1350 |

3,10 |

|

1425 |

3,25 |

|

1500 |

3,40 |

|

1600 |

3,56 |

|

2000 |

4,20 |

|

2500 (3) |

5,00 |

Permettono

di fissare le guide ad un supporto nel vano quale un muro. Le guide

sono imbullonate tramite le bride che le trattengono in senso

longitudinale permettendo però un minimo eventuale scorrimento

verticale (per compensare le dilatazioni del materiale).

Permettono

di fissare le guide ad un supporto nel vano quale un muro. Le guide

sono imbullonate tramite le bride che le trattengono in senso

longitudinale permettendo però un minimo eventuale scorrimento

verticale (per compensare le dilatazioni del materiale).

Parte del vano di corsa tra il piano più alto servito dalla cabina ed il soffitto del vano.

Alle estremità delle funi di trazione, sono posti i tiranti

che permettono di serrare e regolarne la tensione. Sono muniti di

molla i tiranti che azionano il dispositivo paracadute.

Alle estremità delle funi di trazione, sono posti i tiranti

che permettono di serrare e regolarne la tensione. Sono muniti di

molla i tiranti che azionano il dispositivo paracadute.

Persona che utilizza un impianto di ascensore o di montacarichi.

E’ una precisazione che fa supporre ci siano degli albanesi nella commissione che ha scritto le definizioni.

Persona che è stata autorizzata ad usare l'ascensore dal responsabile dell’impianto e che ha ricevuto istruzioni riguardanti tale utilizzazione.

Volume entro il quale si sposta la cabina e il contrappeso, se esiste. Questo volume è materialmente delimitato dal fondo della fossa, dalle pareti e dal soffitto.

Ove la normativa nazionale e le condizioni d’installazione permettano l’assenza di un vano chiuso, vengono poste delle protezioni a difesa dei punti accessibili, cioè dai quali sarebbe possibile interferire nello spazio di movimento della cabina (ad esempio al piano terra di un edifico).

Nell’illustrazione

è rappresentata una porzione di vano di un ascensore a fune,

si distinguono la cabina, il contrappeso e una porta di piano

automatica ad apertura centrale. La cabina è sospesa alle funi

per mezzo dell’arcata, ai quattro vertici sono i pattini che

permettono alla cabina di scorrere tra le guide.

Nell’illustrazione

è rappresentata una porzione di vano di un ascensore a fune,

si distinguono la cabina, il contrappeso e una porta di piano

automatica ad apertura centrale. La cabina è sospesa alle funi

per mezzo dell’arcata, ai quattro vertici sono i pattini che

permettono alla cabina di scorrere tra le guide.

Velocità della cabina per la quale è stato costruito e per la quale il fornitore garantisce un funzionamento normale.

Zona, sopra o sotto il livello di fermata, entro la quale deve trovarsi il pavimento della cabina affinché la porta di piano corrispondente possa essere sbloccata.

Il movimento delle porte di piano è trasmesso dalla porta di cabina per mezzo di una camma. Questa ha una altezza appropriata per permettere alle porte di agganciarsi entro una certa tolleranza.

L’apertura delle porte dal piano con chiavi di emergenza, nella posizione di sbloccaggio permette di muovere contemporaneamente le porte di piano e di cabina che saranno agganciate.

95/16 è la direttiva europea sugli ascensori, recepita in Italia con il

D.P.R 162/99 cioè il decreto del Presidente della Repubblica con il quale entra in vigore a livello nazionale la Direttiva europea.

EN 81/1 e EN 81/2 sono le norme europee con le quali vengono stabiliti i criteri di buona tecnica, rispettivamente per gli ascensori a fune (81/1) e per quelli idraulici (81/2).

Con la Direttiva ascensori (95/16), viene stabilito a livello europeo un criterio comune tra i paesi membri per quanto riguarda la legislazione sugli ascensori. La Direttiva ascensori definisce cosa si intende per ascensore, la sua manutenzione, i criteri di immissione sul mercato e le responsabilità del produttore, ma non stabilisce dei criteri tecnico-costruttivi eccetto per quanto riguarda dei requisiti essenziali di base sviluppati nelle normative di riferimento.

Maggior dettaglio tecnico è contenuto nelle normative della serie EN/81 ... seconda versione del 1999. Esse sono dette appunto norme di riferimento visto che contengono dei criteri di buona tecnica di riferimento.

Questi strumenti legislativi hanno sostanzialmente eliminato le infinite variabili legislative nazionali (eccetto alcuni punti specifici).

UNI 10411 :2003 è la normativa promossa a livello italiano per stabilire delle regole di buona tecnica nel campo delle ristrutturazioni e modifiche degli ascensori costruiti secondo i criteri dettati da Normative precedenti. La dicitura :2003 discrimina la stessa norma della versione precedente del '98.

Nel caso si manutengono ascensori costruiti in periodi antecedenti alle norme attualmente in vigore, merita conoscere anche i riferimenti storici riguardanti la legislazione italiana nel campo degli ascensore e cioè:

D.L. 600/45

D.P.R. 1497/63

D.M. 587/87 decreto ministeriale con cui viene recepita la norma della serie EN 81/1 prima versione

Citiamo inoltre alcune normative che interessano sempre il nostro settore:

EN 294 distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone pericolose con gli arti superiori;

EN 12015 e 12016 compatibilità elettromagnetica - norme per ascensori, scale e marciapiedi mobili - emissione ed immunità;

Direttiva macchine, non propriamente riguarda gli ascensori ma bensì viene applicata per dispositivi simili (ma esclusi dalle norme ascensori) quali le piattaforme per disabili ed i servoscala.